第40回 2024年に注目すべき4つのバイオテクノロジー

1.はじめに

本年1月、Nature誌に、「2024年に注目すべき7つの技術(テクノロジー)」という記事が掲載された。それを記載順に挙げると以下のとおりである。

●ディープラーニングを利用した人工タンパク質の設計

・ディープフェイクの検出法の開発

●大きなDNA断片のゲノムへの導入

●ブレイン・コンピュータ・インターフェース

・超高画質の解像度の実現

●ヒト細胞地図

・3Dによるナノマテリアルの作出

このうち●をつけたものがバイオ関連である。なお実際には「超高画質の解像度の実現」も、観察対象となるのは生物や生体物質の場合が多いが、今回はそれを除く4つのバイオテクノロジーについて、同記事を踏まえ、それぞれの現状や背景、意義や課題等も含め説明する。

2.各技術の状況・背景・意義等

(1)ディープラーニングを利用した人工タンパク質の設計

自然界に存在しない全く新たな機能を持つたんぱく質の構築が、初めてコンピュータを用いて試みられたのは、2003年のことである。米国ワシントン大学の研究者らが、Top7と呼ばれるタンパク質を一から設計し、その構成要素である各種のアミノ酸を連結して作製した。

それは、ある程度コンピュータが予測した構造どおりに折りたたまれたが、できたタンパク質は不活性、すなわち研究者らが期待した機能を持ったものとはならなかった。

しかし、それから20年経った現在、AIによるディープラーニングを用ることで、全く新たな機能をもつタンパク質が実現する段階になってきた。

これにはChatGPT等と共通の原理で、それをさらに進化させた大規模言語モデル(LMI)が用いられる。既存のタンパク質のアミノ酸配列とその折りたたみの関係を、AIに学習させて機能を予測させるのである。

たとえばProtGPTというアルゴリズムは、安定的に折りたたまれる合成タンパク質をもつアミノ酸配列を作り出すことができる。またZymCTRLというアルゴリズムは、既存のタンパク質のアミノ酸配列と機能のデータを利用して酵素ファミリーのメンバーを設計することができる。

ただし、こうしたアミノ酸配列に基づくアプローチには限界があり、これまでは標的への結合能力等が予測よりかなり低い人工タンパク質しか作れなかった。

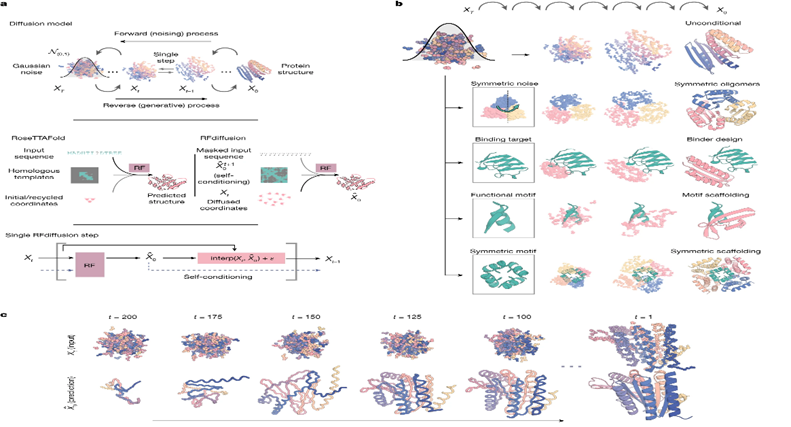

これに対し、2023年には構造ベースのアプローチが進展した。これは、DALL-E等の画像生成ツールの基礎となる拡散モデルを利用するものであり、コンピュータが設計した構造から実際には起こりえないような構造要素すなわちノイズを削除することによって、設計の効率化を図るものである。

こうして現在、米国ワシントン大学の研究者らが開発したRFdiffusionや、米国Generate Biomedicines社が開発したChroma等のアルゴリズムが、成果を出しつつある。

たとえばRFdiffusionにより、DNA、小分子、金属イオン等の標的に正確に結合するよう、たんぱく質を計算によって成型できるようになってきた。

将来的にはこれらにより、人工酵素、転写調節因子、機能性生体材料等、新規の機能をもつ有用な人工タンパク質の開発が大いに期待される。

(2)大きなDNA断片のゲノムへの導入

細胞の核の中のゲノムに、特定の位置を狙って大きなDNA断片を組み込むのは、これまで極めて困難だった。

1970年代に開発された遺伝子組換え技術は、外来遺伝子をベクターと呼ばれる小さな分子やバクテリオファージに組み込んで大腸菌等の中で増殖させるものだが、それは大腸菌のゲノム外で増えるだけで大腸菌のゲノムに直接組み込まれるものではなかった。また外来遺伝子を培養細胞や受精卵に導入して核内に取り込ませた場合、外来遺伝子は核内のゲノム中に取り込まれるが、その取り込まれる位置はランダムだった。

近年開発されたCRISPR/Cas9等のゲノム編集技術は、ゲノム中の特定の位置で遺伝子を無効化したり、小さな配列変化を導入したりすることができるため、有用なツールとして研究室で日常的に使用されている。だが、これまで一般的なゲノム編集技術では、数千の塩基からなるより大きなDNA断片をゲノム中に導入するのは困難だった。

このような中、米国スタンフォード大学の研究者らは、DNA組換えを媒介する一本鎖アニーリングタンパク質(SSAP)をCRISPR-Casシステムと組み合わせ、ヒトゲノム中に最大2キロのDNAを導入できることを示した。

また、プライム編集と呼ばれるゲノム編集技術にも注目が集まる。これは、酵素を選択的に呼び寄せる短いランディングパッドという配列を用いて、大きな断片を正確に染色体に導入するものである。

2022年にはこれを利用して米国マサチューセッツ工科大学の研究者らが最大36キロベースのDNAを正確に挿入できる部位特異的ターゲティングエレメント(PASTE)による導入を初めて行った。PASTEは患者から細胞を取り出して培養して修復するのに特に有望であり、臨床研究が行われつつある。

なお、中国科学院の研究者らは、プライム編集を利用して酵素がイネやトウモロコシに最大20キロベースのDNAを挿入できるよう、Prime Rootという、その標的部位を導入する方法を開発した。

こうしたゲノム内の特定位置への外来遺伝子の組み込みを可能にする技術が開発されたことに伴い、2024年にはそれら技術を用いた研究や実用化がいっそう進むものと期待される。

(3)ブレイン・コンピュータ・インターフェース

重度の神経損傷を持つ人々は、脳で考えたことを言葉にしたり声に出したりすることができない場合が多い。これに対し、最近いろいろなタイプの高度なブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)装置が開発されてきている。

米国スタンフォード大学の研究者らは、運動ニューロンの疾患により満足に話すことができない筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者に対し、彼らが開発したBCI装置によりその会話能力を大幅に改善させた。

具体的には、患者の脳に電極をもつセンサーを埋め込むことで、それからの信号や、患者の唇や舌の動きも関連付けることで、それを音声に翻訳する深層学習のアルゴリズムを構築した。これにより、患者は1分間に平均62語の会話ができるようになった。

また、米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の研究者らは、脳卒中の患者の脳の表面に、数百もの電極を配置した紙のように薄いセンサーを張り付け、脳波を分析することで、1分間に平均78語の会話ができるようになった。

これら2つの成果はいずれも2023年8月にNature誌に発表された。

一方、これらに先立ち、2021年、米国ピッツバーグ大学等の研究者らは、四肢全てが麻痺した患者の運動皮質と体性感覚皮質に電極を埋め込み、ロボットアームを迅速かつ正確に制御できるようにした。

BCIは開発していく上で課題もある。たとえばスタンフォード大のものは脳の内部にセンサーを埋め込むことでより正確な情報を取得できるが、あまり多数は埋め込めず、またその位置もずれやすいという欠点を持つ。これに対し、UCSFのものは多数のセンサーを広く配置することにより安定した情報を得ることかできるが、設置するところが脳の内部ではなく表面のため正確な情報を得にくい。

このように各技術には相補的なところもあり、今後、それぞれの弱点を補いつつ相互発展していくことが期待される。

なお今後、BCIの機能の進化とともに、感情障害等の精神的健康状態、さらには認知障害等を治療できる可能性も広がりそうだ。

(4)ヒト細胞地図

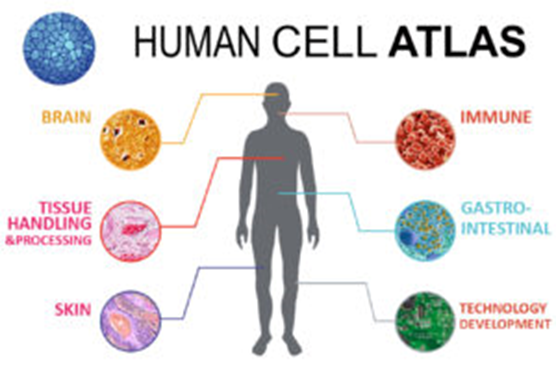

まもなくヒトの身体を構成する全ての細胞の地図が、一細胞ごとの分析と空間オミックスの手法を用いて作製、提供されることが期待される。

ヒトの身体の全てにわたる細胞地図作りは、いくつかのプロジェクトにおいて行われている。

そのうち最大のものは、Human Cell Atlas(HCA)である。HCAは2016年、英国のウェルカム・サンガ―研究所と米国のバイオテクノロジー企業であるジェネンテック社の研究者らにより設立された。本研究には約100か国の3.000人の科学者が参加し、10,000人のドナーからの組織を研究している。2022年にはその成果が発表され、ヒトを構成する細胞はそれまで300種類程度とされていたが、実際には500種類もあることが分かった。

また、同様のコンソーシアムに、米国NIHが資金提供するHuman BioMolecular Atlas Program (HuBMAP)がある。こちらは2018年に開始されたもので、米国、英国、スイス等の400人の科学者が参加している。既にこのニューズレターでも紹介したが(第28回 ヒトの臓器や器官を細胞レベルでマッピング)、2023年、HuBMAPは胎盤、腸、腎臓についての細胞地図を示した。

なおこれら以外にも、BRAIN Initiative Cell Census Network (BICCN)や、米国NIHが資金提供するAllen Brain Cell Atlas等がある。

こうした各プロジェクトの成果を合わせることにより、ヒト全体の細胞地図作りが進むと考えられる。そうすれば、細胞地図を利用して、特定の組織・細胞にピンポイントで効果のある薬物の発見や、細胞の微小環境とがんや過敏性腸症候群等の複雑な疾患のリスク・病因との関係の解明等、生命科学や医療面での大きな成果につながる。

ただ、これらの各プロジェクトを合わせても、実際にはヒト全体の細胞地図が完成するまでにあと5年以上はかかるとする専門家も多く、実用面への成果が出るのはさらにその後のこととなる。

しかし、少なくとも個々の器官・組織レベルでの細胞地図作りはこれからも大いに進展していくものと考えられる。

5.おわりに

上述のように、今年注目される技術の半数以上をバイオテクノロジーが占めた。著者の見解を述べると、これは生命科学自体がまだまだ将来性のある分野であるということを物語っていると思われる。

まず、生命の未知なる部分の解明の将来性である。かつては生命の神秘を解明するために、生命科学者は様々な実験系を考え、いろいろな生命の原理を少しずつ明らかにしてきた。

だが、ヒトゲノム計画以来、そのような職人芸的な手法に頼らず、生体物質の全部をまず網羅的に調べて、その上で考えるという工学的な手法に変わってきている。上記(4)の「ヒト細胞地図」はその最たるものであり、全体が調べつくされた先に新たな地平が広がる可能性がある。

また、生命の仕組みの利用の将来性である。遺伝子組換え技術やゲノム編集等の基盤技術の開発により、生命のもつ仕組みの各分野での利用につながった。

上述の大きなDNA断片の利用により、医療、農業、工業等さらに進んだ生命の利用が期待される。

さらに、生命に対するAIやコンピュータの利用の将来性である。これは上述のタンパク質設計、ブレイン・コンピュータ・インターフェース、細胞アトラスにも用いられるが、今後AI技術を様々なバイオテクノロジーと組み合わせることにより、いっそう大きく将来性が広がる。

これらの観点から、著者としては期待を込めてバイオテクノロジーの発展をフォローしていきたいと思う。

(参考文献)

・M. Eisenstein (2024) “Seven technologies to watch in 2024”, Nature; Vol.625, 844-848

・J. L. Watson (2023) “De novo design of protein structure and function with RFdiffusion”, Nature; Vol.620, 1089-11

・“PASTE expands CRISPR toolbox by inserting large pieces of DNA”, (2022/11/28), Genetic Engineering & Biotechnology News

(https://www.genengnews.com/news/paste-expands-crispr-toolbox-by-inserting-large-pieces-of-dna/)

・E. Mullin「脳とコンピュータをつなぐ最新インターフェイスで、考えた言葉を出力する速度が劇的にアップした」(2023/9/7)WIRED

(https://wired.jp/article/brain-implants-that-help-paralyzed-people-speak-just-broke-new-records/)

ライフサイエンス振興財団嘱託研究員 佐藤真輔