第36回 合成DNAがゲノムの半分以上を占める酵母を作製

1. はじめに

合成DNAがゲノムの半分以上を占める酵母が国際研究チームにより作出され、本年11月、Cell誌やCell Genomics誌等に発表された。今回はこのことについて背景、経緯や意義を述べる。

2. 人工DNAへの試み

本研究は、2006年に発足した「Sc2.0」と呼ばれる研究コンソーシアムによって成し遂げられた。同コンソーシアムは、アジア、ヨーロッパ、北アメリカ、オセアニア等の研究者から構成され、これまで17年もの間、全て人工合成した染色体からなる酵母づくりを目標にして取り組んできた。

ゲノムが全て人工DNAからなるウイルスや原核生物である細菌については、既に作出例がある。たとえば細菌の一種マイコプラズマについては2010年、米国クレイグ・ベンター研究所の研究者らが、人工合成・変異を加えたマイコプラズマ(M. mycoides)の全ゲノムを別の種類のマイコプラズマ(M. capricolum)に導入し、ほぼM. mycoidesの性質を有する細菌を作出している。

もともとウイルスや原核生物は、ゲノムの大きさが小さく、中に含まれている遺伝子の数も少ない。また一本の染色体としてむき出しで細胞中に存在しているため、それを人工合成して細胞内に導入するのは比較的容易だった。

しかし酵母のような真核生物は、ゲノムがはるかに大きく、遺伝子の数も多い。また染色体も複数本あり、さらに細胞中ではむき出しでなく核膜によって包まれている。

このため、人工染色体で置換したゲノムを有する真核生物の作製は極めて難しいと考えられていた。ちなみに酵母は、16本の染色体上に約6千の遺伝子を持つ。

3. 今回の人工合成酵母作成での工夫

それではSc2.0は、そのような困難の中、どのようにして人工合成DNAが半分以上占める酵母を作出したか。

(1)プロジェクト参加チームで分担

プロジェクトに参加したチームには、まずそれぞれの染色体ごとに担当が決められ、分担して染色体の合成作業が行われた。たとえば日本からはSc2.0に東京工業大学が参加していたが、同大は米国チームと共同で、酵母でいちばん長い4番染色体の合成を担当した。同染色体は、これまで合成された真核生物の染色体の中で最長とのことである。

実際には、人工合成されるDNAは、まずコンピュータ上で設計が行われ、数千か所の変更箇所等が決められた。そのうえで、実験室で1塩基ずつ人工的に組み立てられた。

(2)ゲノムの安定性の確保

その過程でいくつもの工夫がなされた。

まず、人工染色体の組立てに際し、ゲノムが自然に変化して性質が変わったり死滅したりするような、いわゆるゲノム自体の不安定性の要因となるものを排除することを目指した。このため、ジャンクDNAやイントロンと呼ばれる、遺伝子をコードしていない部分や、ゲノム内部を動き回ってDNA配列を破壊してしまう、トランスポゾンと呼ばれる反復配列がコンピュータプログラムを使って徹底的に調べられ、それらは削除された。

また、トランスファーRNA(tRNA)遺伝子は、いわゆるタンパク質への翻訳の過程で、アミノ酸をメッセンジャーRNA上に運んできてタンパク質を組み立てるのに使われる。しかし275ものtRNA遺伝子が各染色体に分散して存在しているため、ゲノムに不安定性をもたらすとされる。そこで研究者らは、各染色体上からtRNA遺伝子を削除し、それらをまとめて1本の完全に新規の染色体(17番目)に集めたのである。

一方、DNA配列の一部を染色体間で交換できるようにする部位を、新たに3,000か所ゲノムに追加した。こうすると逆にその箇所でゲノムの組換えが促されることになるが、この組換え部位を働かせるか否かを人為的に制御できるようにした。それを必要に応じて働かせることにより、組換えの頻度が増し、実験室内で超高速での進化を促し、有用な酵母が生み出される可能性が広がるというわけである。

(3)複数の人工染色体を持つ酵母の作製

こうした工夫の結果、まず1本の人工染色体と他は野生型の染色体からなるゲノムを有する組換え酵母がいくつか作出された。

次は、これらを用いて、人工染色体を複数本持った酵母を作出することだった。これには交配が用いられた。

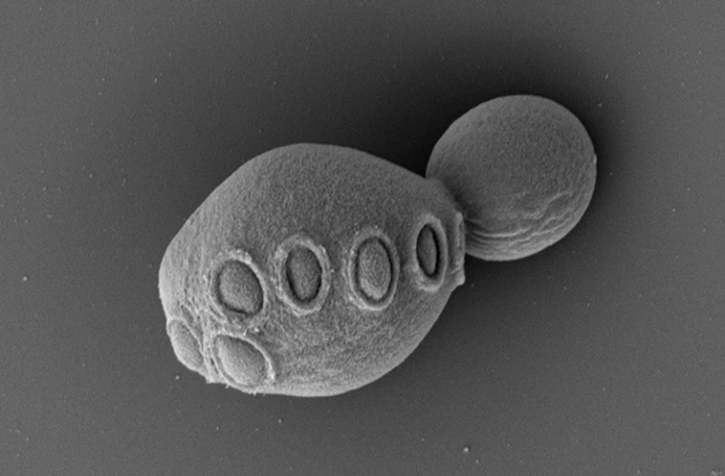

酵母は単細胞生物にもかかわらず、交配によって互いのゲノムが混ぜ合わされて次世代を作ることが知られている。

このため別の人工染色体を1本ずつ持つ組換え酵母どうしを交配することにより、人工染色体を2本持つ新たな組換え酵母を作ることができた。それぞれの人工染色体には色素マーカーが含まれており、研究者らは人工染色体を2本持つものを視覚的に選別することができた。

そうしてこの過程を繰り返し、人工染色体の割合を高めていったのである。

ただ問題があった。2本以上の人工染色体をもつ酵母ではいわゆるバグが発生し、細胞の生存や増殖能力に問題が生じた。上述のように、もともと各染色体には変更を加えられていたが、人工DNAの割合が増えると、当初変更しても問題がないと思われていた部分が実は悪影響を及ぼしていることが分かってきたのである。

このようなバグが生じた場合、何が原因か知るため少しずつ遺伝暗号を変えて微調整しなければならず、それは面倒な作業だった。しかもそのようなバグ人工染色体の割合が増えるにつれて増加し、より複雑化した。

しかし研究者らは地道な努力を続け、最終的には人工染色体を7.5本持つ合成酵母を作出することができた。このうち0.5本分は完全な染色体ではなくその一部からなる。この7.5本分は酵母のゲノムDNAの50%以上を占めた。そして人工酵母は、天然の酵母と同じ速さで増殖することができた。

4. 今回の試みの意義

さて、このようにして酵母を改変することで、どのような意義があるだろうか。

まず、生命の理解への貢献である。染色体そのものを大胆に削ったり新たに構築したりすることで、生命の維持・増殖にとって各遺伝子や領域がどのような役割を果たすかが明確になることが期待され、また進化のしくみの解明にもつながる。こうしてブラックボックスである生命体の仕組みを白日の下にさらけ出すことは、合成生物学の真骨頂だろう。

それだけでなく、産業利用にも大きな役割を果たす。酵母は、もともと発酵食品や酒造りに使われてきた。そうした目的に適した酵母を探したり、開発したりするのは骨の折れる作業である。しかし先述のとおり、染色体間での交換部位を増やしたことで、酵母を超高速で進化させることできるようになった。そうすれば、有用な酵母が生み出される可能性が大きく広がる。

また、酵母については、こうした発酵等の本来の機能の改変とともに、遺伝子組換え技術を用いて、医薬品、燃料等の有用な物質を生産させる細胞工場としても使われてきている。今回の反復配列の除去やtRNAの集中化等による安定化は、人工酵母を扱いやすいものとし、有用物質の生産にとっても大いに役立つものと思われる。

5. 生態系への影響

こうした新規の生物の作出に際しては、安全面での配慮も欠かせない。

作出された人工酵母が環境中に漏洩・放出された場合、生態系に影響を及ぼす可能性が懸念される。このような合成生物学は遺伝子組換え技術の一種として、基本的には、生物の多様性の維持を目的とするカルタヘナ議定書に基づく国内法で規制がなされている。

ただし合成生物学にはさまざまなバリエーションもあるため、それで十分な規制となっているか、抜け道はないか等、精査していくことも必要だろう。

なお、今回の人工酵母の場合、遺伝子の一部を変異させておくことで、環境中に漏洩しても他の生物との生存競争に勝てないように工夫がなされている。

6. 今後について

今後、残りの50%についても人工合成DNAに置き換えた、完全な人工合成酵母の作製が期待される。人工染色体の割合が増えるに従い、前述のように各種の困難が予想されるものの、今後1年以内の作出を予想している専門家もいる。

また、今回人工酵母作製のために開発された技術は、現在、マウスのゲノムの一部をヒトのものに置き換えて、ヒトに近いマウス系統を作るという取り組みに利用されている。ただしマウスのゲノムは酵母の200倍もあるため、すべてを人工DNAに置き換えるには多大の時間がかかるとともに、倫理的な問題もより大きくなると思われる。

技術や生命倫理の進歩・進展を大いに期待したい。

参考文献

・K. Bourzac (2023), “Engineered yeast hasgenome with over 50% synthetic DNA”, Nature; Vol.623, 469

・M. Leslie (2023), “Researchers close in on fully artificial yeast genome”, Science; Vol.382, 631

・「50%以上が「人工合成DNA」で作られた酵母の作成に成功!」ナゾロジー(2023/11/10)(https://nazology.net/archives/138297/twitter%e3%82%88%e3%81%86-1%e6%9c%8811%e6%97%a5%ef%bd%9e%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%923-%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b-77)

ライフサイエンス振興財団嘱託研究員 佐藤真輔