第19回「機能獲得研究」に対する米国の検討状況について

米国において、「機能獲得研究」に対する規制の在り方についての報告書が取りまとめられつつある。ただ、難しい論点もあり、スムーズな結論に至ってはいないようである。今回はこのことについて、経緯や背景も含め解説する。

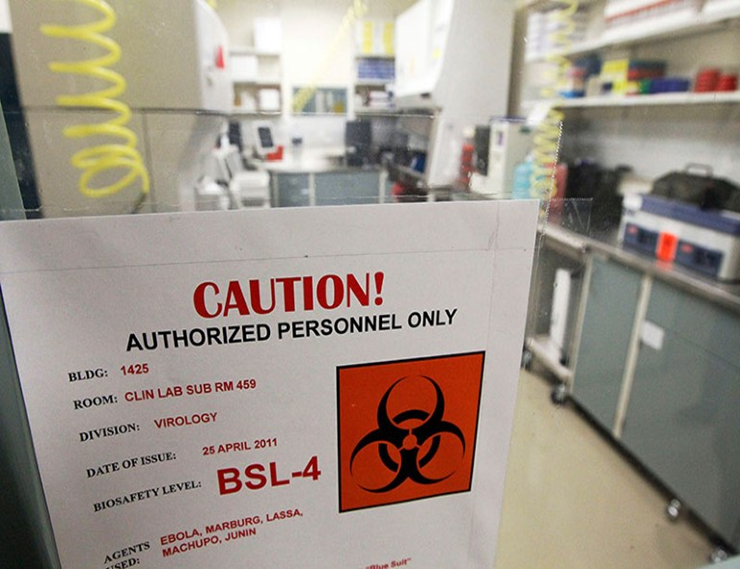

機能獲得(GOF:gain of function)とは、一般に生物に新たな性質が付与されることをいうが、特に、ウイルスに各種の変異を与えることで、感染性、病原性、生存能力などを増大させる研究を特化して「機能獲得研究」と呼ぶことが多い。

GOF研究について初めて問題とされたのは、2012年、東京大学の河岡義裕教授(米国ウィスコンシン大学マディソン校教授を兼任)のグループと、オランダのエラスムス医療センターのフーシェ博士のグループが、H5N1鳥インフルエンザウイルスを人工的に改変し、同ウイルスが通常感染しないフェレット(イタチ科の哺乳小動物)に感染性を持たせることに成功したことである。

しかしその結果を発表しようとしたところ、大きな問題となった。哺乳動物に感染させる改変を行うことで、ヒトにも感染する可能性が高くなり、それを意図的に散布することで生物兵器として利用できるようになるからである。このように、通常の研究が軍事研究にも関係するようなものをデュアル・ユース研究と言うが、たとえ積極的に軍事利用しなくても、それらが盗取されたり事故で漏洩したりすることでパンデミックにつながる可能性もある。

このことについては、第16回のニュースレターでも述べたところであるが、同GOF研究が注目を浴びた後、WHOでの検討等も通じて、かかる研究については国際的にモラトリアムすなわち研究を自粛するような呼びかけがなされた。

米国では、生命科学研究の安全面やセキュリティ面に対する法的規制はない。だが、大学や研究機関が行う生命科学・医学研究についてはNIHが大半の研究資金を提供している。このため2014年、NIHは当時資金を拠出していた21件のGOF研究に対する資金提供を中止し、それによりそれらの研究は中断された。それには、インフルエンザ、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)を、それぞれ引き起こすウイルスに関する研究が含まれていた。

これに対し、一部の研究者は、季節性インフルエンザの研究やワクチン開発の取組み等も規制するのは措置が厳しすぎると反対した。NIHはその後、これらの研究のうち10件の研究の再開を容認したが、MERSウイルスを使用した3件の研究とインフルエンザを扱う8件の研究は、その資金提供の対象外のままだった。

その間、米国ではGOF研究のコストベネフィットについて検討が行われた。2016年には、NIHを所管する連邦政府保健福祉省(HHS)の独立諮問機関である「バイオセキュリティのための国家科学諮問委員会(NSABB)」が、政府が資金提供したGOF研究は公衆衛生にほとんど重大な脅威をもたらさないと結論付けた。

それを踏まえてHHSは、パンデミックを引き起こす可能性のある15の病原体と毒素に関する研究について、追加審査を含む新たな枠組みを提案した。対象としては、より多くの種に感染するようにウイルスを改変したり、天然痘などの野生で根絶された病原体を再現したりすることも含まれるが、ワクチン開発や疫学的サーベイランス等は審査が不要だとされた。

同枠組みには、研究のリスク便益の評価、研究者と機関が安全に研究を実施できる否かの判断等が含まれていた。また、より安全な代替方法がない場合にのみ研究を行うべきである旨も規定されていた。

この評価に基づきHHSは、個々のGOF研究について追加審査を行ったうえでゴーサインを出すことになった。そしてNIHは、申請者に修正依頼を行ったり、資金提供を拒否することを提案したり、また助成金を授与するかどうかを決定する前に、提案の科学的メリットを判断するなどの役回りを担うことになった。

しかしそれ以来、HHSによって行われる追加審査のプロセスにかけられたのはわずか3件のインフルエンザウイルス研究のみだった。

つまり、同枠組みでは、ほとんどの研究が追加審査の対象とはならなかったのである。たとえばNIHに申請された研究のうち、サル痘ウイルスに各種変異を与え、どの変異がマウスにとって致死的になるか確かめる研究や、SARS-CoV-2のオミクロン株がどのように病気を引き起こすかを理解するために、オミクロン変異体の遺伝子を同ウイルス以前の株に組み込むような研究は、いずれもHHSの追加審査を受けなかった。また、コウモリのコロナウイルスを研究していた中国の研究所の安全性や透明性が注目を集めたことから、このような研究の扱いをどうするかが検討課題となってきた。

NSABBはそのような点も踏まえ、GOF研究の規制の在り方について検討を続け、その作業グループにおいて、いくつかの勧告を含む報告書案をまとめた。

同報告書案には、審査プロセスの透明性の向上、提案された実験のリスク便益を評価する際の研究機関の役割の明確化、NIH資金による研究のうち他の国で実施されるものについての規制の見直し等が含まれていた。

また、従来は、デュアルユースの可能性のある特定の病原体等を用いる研究についてのみ、その実施前にHHSによる追加審査が必要だった。だが同報告書案では、病原体の感染性や危険性をより強める(transmissible and dangerous)可能性があると「合理的に予測される」全ての研究をHHSが評価すべきだとした。

NSABBは、作業グループでまとめられた同報告書案を承認するため、2023年2月に会議を開催した。だが、同会議は紛糾した。

特に、この「合理的に予測される」という表現が曖昧であることが問題となった。これにより追加審査の対象となる研究の範囲が拡大されると、重要で役に立つ研究が制限される懸念が出されたのである。すなわち、パンデミック発生時のワクチン開発研究や、合成生物学を用いて細菌に生体材料を産生させる研究等、幅広い研究が遅れる可能性があるとされた。また、どの研究が危険であるかを判断することの難しさも言及された。たとえば生物に共通にあるタンパク質について、変異が起こった際の機能が同定されることで、より危険になる可能性が出てくるとたが、そうなった際にはそのような研究を一律規制してもよいのかということだ。

実は、NSABBの会議に先立つ2023年1月、米国政府説明責任局(GAO、会計検査院とも訳される)は、HHSが「合理的に予想される」という意味について明確で公的な基準を策定するよう勧告していた。より具体的にGAOは、HHSの評価プロセスに関する透明性の向上を求めるとともに、米国疾病予防管理センター(CCD)が公衆衛生上の緊急事態を同プロセスの対象外とするかどうかを評価する必要があるとした。今回NSABBの会議で示された懸念は、そうしたGAOの考えと一致している。

その他、NSABBの会議では、民間資金による危険な研究の規制方法、潜在的に危険な研究を特定する上での各機関の役割、米国内外の機関が米国のバイオセーフティ基準を満たそうと思うだけの十分な資金提供を受けているか等の問題についても懸念が出された。

NSABBの会議は結局、作業グループが作成した報告書案を今後修正することだけを合意してひとまず終了したが、修正の具体的な内容について明確には決められなかった。NSABBで報告書がまとまった後は、HHSはそれを踏まえて新たなガイドラインを作成することになる。だが今回の会議の状況を考えると、報告書の正式決定までにはまだ長期間を要すると考えられる。

日本ではこのようなGOF研究に対し、現在は特別の規制を設けて対応がなされているわけではない。遺伝子組換え生物に対しては、生態系影響の規制を行うカルタヘナに基づき、適切な拡散防止措置がとられることになっている。その中で、病原性を有する自立増殖可能な組換えウイルス等に対しては、各機関内での承認に加え、文部科学大臣による個別の確認が行われる等の措置がなされている。

ただそれは、遺伝子改変による生態影響や安全(セイフティ)面からの措置であって、セキュリティの観点からの措置ではない。一応、危険な改変については研究機関側が自粛したり、文部科学大臣による確認の中で改善を促したりするケースもあるが、明確な基準が設定されているわけではない。米国での検討を踏まえつつ、日本でも今後何らかの方策が必要になってくると思われる。

(参考文献)

・S. Reardon (2018), “Ban on pathogen studies lifted”, Nature; Vol.553, 11

・S. Reardon (2023), “New US guidelines for gain of function research on the way”, Nature; Vol.614, 206-207

・佐藤真輔 (2013)「哺乳類感染性鳥インフルエンザウイルス作製研究の適切な進め方についての考察」生命倫理; Vol.23, 159-167

ライフサイエンス振興財団嘱託研究員 佐藤真輔